2013年11月27日

四半世紀前に作ったカスタム・モデルガン その1

時はバブル全盛期。

確かMGCからベレッタM93RやウィルソンLEのガスガンが発売されていましたが、まともなブローバックモデルはまだ開発されておらず、いくらBB弾が飛ばせるとはいってもリアリティーを求めるモデルガン・ファンにとっては満足出来るものではなく、まだまだ店頭には色々なモデルガンが並んでおりました。

その頃、ガン雑誌に採り上げられるガンで面白そうなものがあるとモデルガンを加工して作っていたのですが、あるショップに持って行って見せたところ「これ、うちで委託販売してくれない?」ということで置かせてもらうと、バブル景気も手伝って全て短期間で引き取られて行きました。

今から見ると手を加えたい部分が幾つも残っていてお恥ずかしいのですが、このような時代があったということでアップします。

尚、月刊ガン誌は昭和40年後半から毎号持っていましたが、あまりの量だったのでほんの数冊を残し手放してしまいました。なのでベースとなったガンが分からず曖昧な説明しかできません。また、銀塩カメラ時代でマクロレンズも持っていなかったので加工箇所のアップがなく分り辛くて申し訳ありません。

さて、それでは先ず今回はリボルバーから紹介致します。

こちらはガン誌に載っていたもので、確か「ポピール・ピストル」とかいった名のカスタムガン。たしかフランス人(名前からして)がS&W Kフレーム(M10かM13)のバレルを短くし、バレル上面に3ポート×2ラインでガスポートを開け、グリップ部分下部も切り詰めたカスタムガンでした。エジェクターロッド先端を固定するロッキングボルトがありませんので、ヨークのバレル下部と触れ合う部分にボールを埋め込んであります。

コクサイのM10を使って作製。後は再ガンブルーと表面塗装を残すのみの加工途中の画像です。

CMCのチーフスペシャルをセンチニアルに作り替えたものと並べた画像です

コクサイのM10 2インチと並べた画像です

次はS&W M586 3インチモデルです。

MGCの6インチのモデルガンをベースにバレルを3インチに。切り詰めただけだとバレル側面の「Smith & Wessom」と「357 MAGNUM」の文字が中央に来ないので、その部分だけ切って移動させました。

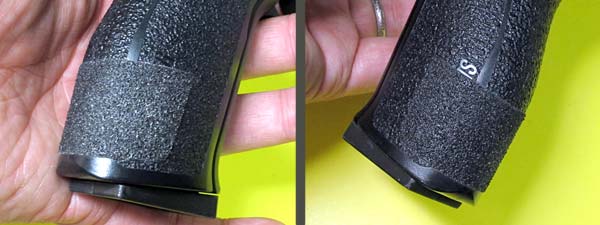

また、MGCから発売されていたM586&M686はグリップ部がスクエアー・パッドだったのでラウンドパットにするため、一端滑り止めの入ったバック・ストラップ後部と前部を薄く残し、側面をラウンド・パッドサイズに整形した後、グリップサイズに合わせて熱で曲げて加工してありますので、違和感なく出来上がってます。

2013年11月21日

マッチで使っているP226E2 その3

さてP226E2の三回目です。今回書くことは直接精度面や作動面で目に見えて変化があるわけではありませんが、触った部分を書きます。

● 各部研磨

部品が擦れ合う部分は基本的にスムーズに動くように磨いているのですが、平面部分はガラスに1000番の耐水ペーパーを貼り付けて数回前後させる程度で、表面のガンブルーが少し剥げる程度まで。なるべくクリアランスが大きくならないようにしています。角が出来る場合はほんの少し角を取ってます。

● ガタ取り

フレーム一式にインナーバレル一式を付けてみたのですが、ガタがあったので布テープを貼って様子を見てみました。ステンレステープに張り替えたいのですが、数センチ必要なだけに三千円弱を払うのが馬鹿らしくてホームセンター店頭でいつも躊躇してしまいます。

さて、布テープをはったところ効果は十分で、ガタはほとんど無くなりました。

● リコイルスプリングの交換

以前、ATPF/KS1の熱血スタッフの一人と「ブローバックのシャッキリ度を増すにはどうすれば良いのか?」という話題で盛り上がったことがありました。その時に「問題ない程度に強めのリコイルスプリングを入れる」という話があったのですが、確かにスライドが前進するスピードが増すと思うのですが、後退する時に抵抗が増すので「差し引きゼロどころか後退するときのパワーが減ってシャッキリしないのでは?」と思いつつ、R.C.C.の70% & 130%リコイルスプリングを購入し、130%の方を入れてみたところ、確かにパキンッ!パキンッ!と良い感じで動いてくれるようになりました。

● ファイアフライ・ベアリング付リコイルSPガイド

このパーツを付けたからといって、いきなりブローバックのスピードが増すわけではありません。ただ以前にKSC・MP9のボルトスプリング・ガイドでベアリング付きの物を購入し、実際にスプリングが捻れているのを確認してから少しでも抵抗を減らしたいと思い、今回は強めのスプリングに入れ替えたこともあり交換してみました。

下の画像ですが、ベアリングの付いた◎のパーツ(真鍮製)の両側には銀色のワッシャーがあります。目印のためにこの3枚に一直線にマジックで線を引いた後、スプリングを圧縮すると線が斜めにずれていくのが分かります。ハンドガンの短いスプリングではこの程度ですが、スプリングの長いMP9のボルトスプリングでは1/4回転程していました。

● 亜鉛部品をスチールパーツに交換

これは全く性能アップにつながらない部分です。しかし使っているとトリガーとマグキャッチのガンブルーが剥げ、何度染め直しても直ぐに亜鉛の地が出てきます。そこで両パーツをガーダー製の物に交換したところ、全くといって良いほど剥げなくなりました。

この二点のパーツと同時に「スライドストップ」「ディスアッセンブリーレバー」「デコッキングレバー」も購入して組み込んでみたのですが、スライドストップは定位置まで上がらず、ディスアッセンブリレバーは少し触れただけで回ってしまうので取り外してしまいました。

デコッキングレバーは機能に問題はないのですが、実銃の形状には二種類あり、最近のモデルにはマルイ純正のとは少し違った形のものが装着されているので同じ形に削ってみました。

↓こちらの動画で形状が確認できます。(再生30秒後から)

後は、グリップが思いの外滑りやすいので滑り止めを貼っています。

尚、私は基本的にマガジンの放出バルブやピストンヘッドを交換することはしません。放出バルブを交換してガス排出量を増やすということはマガジンの冷えが早くなり気化が追いつかず、悪循環になると思うからです。

またピストンヘッドも交換して性能が上がったという話しはあまり聞いたことがなく、逆にトラブルを耳にするからです。

この辺りは基本設計を信じてその他の部分で調整するようにしています。

2013年11月15日

マッチで使っているP226E2 その2

さてP226E2の二回目です。

● フロントサイト & リアサイト

前記のように私はマッチ中心なのでサイトは5〜7m辺りでキッチリと合っていて欲しいのですが、箱だしそのままでは7〜8cm着弾点が下がります。これだけ下がるとノーシュートターゲットが絡んだターゲットを撃つ場合に一瞬躊躇してしまいます。

そこで着弾点を上げるためにフロントサイトの上面を削って高さを下げました。元々の高さを測っていないのでどのくらい削ったか分からないのですが、画像のように上面の円形のモールドが薄く残るぐらいで、高さは3.6mm。それでもまだ狙ったところよりも4cmほど下に集弾します。

尚、元々リアサイトには穴を開けて白色の塗料が入れてあるのですが、フロントサイトのドットは穴がなく、プリントだったので2.5mmの穴を開け、タミヤカラーのホワイトを入れた後にフロント、リアサイト共にN夜光/ルミノーバを入れました。

● ファイヤーフライ・甘口なまこ

以前、マルイ・グロック17で色々なパーツを試すために買ったファイヤーフライの「甘口なまこ」があったので装着してみました。

1秒に1〜2発のスピードで計10発撃った結果が下の画像です。純正パッキンで中央の十字(緑色)を狙った結果、4cmほど下に集弾していますが、甘口なまこで上の十字(赤色)を狙ったところ、なぜか純正パッキンに比べ1.5〜2cmほど上に集弾するようになりました。

● TNバレル

P232の所でも書きましたが、初速を少しでも上げるため、摩擦を減らすため、また正面から見たときに真鍮色のインナーバレルでは興ざめするのでTNバレルに交換しております。実際に3〜4%ほど初速は上がりましたが、集弾性についてはやはり「ちょっとは良くなったかな?」程度でした。

2013年11月11日

自作レイブン用ループ&フック

今回は「マッチで使っているP226E2 その2」をアップする予定だったのですが、「自作カイデックス・ホルスター」のところで書くことができなかったベルトループを数日前に作りましたので、その時に撮った画像と一緒に製作方法を書きたいと思います。

尚、作ったものは「ヤフオク!」で出品しておりますので、宜しければご覧ください。

今回作ったのは二種類。一つはレイブン・コンシールメント・システムズ・ホルスター用のベルトループです。元々ホルスターに付属しているループはベルト幅1.5インチ(約3.8cm)用で、1.75インチ(約4.5cm)幅用は別売りになっています。友人がある程度?の価格だったために買いそびれ、現在は手に入らないそうで、1セット製作を頼まれたついでに数セット作りました。

また同じくレイブン・ホルスター用ですが、パンツの中に入れる「インサイド・パンツ・ホルスター」にするためのベルト幅1.5インチ(約3.8cm)用のフックも作りました。こちらも自分用のものを製作するついでに1セット余分に作りました。

さて、まずは素材作りです。ループもフックも3mm厚のカイデックスを2cm幅にしたものを使います。

カッターで切った後、取り敢えず片側の角にアールをつけ、側面を耐水ペーパーで削り、バフがけします。

次は曲げ加工です。ループもフックも自作の器具を使って一定の形にします。

最初はループ製作からの説明です。

曲げたい部分をヒートガンで熱し、柔らかくなったところで自作した器具ではさんで「 L 」型に固定して冷まします。

再度ヒートガンで曲げたい部分を熱して別の部分を「 L 」型に曲げます。

次はベルト幅に合わせて切った木片(今回は1.75インチ/画像右側)を使って一定の幅を保ち、先ほどと同じように反対側を「 L 」型に二度曲げます。

治具を使って穴の位置と全長のマーキングをし、カットした後、最初の素材作製の時のように仕上げます。

最後に6mmの穴を両端に開け、リーマーで面取りをして出来上がりです。

次はインサイド・パンツ・ホルスター用フックです。4箇所にボール盤で穴を開け、リーマで面取りをして、ハトメを打ち込みます。

その後、ベルトに引っ掛ける「 レ 」の部分を作ります。先端部分を熱し、1cmだけ折り曲げます。

次にパンツを挟むために折り返します。一定の長さで一定の幅を持たすため、器具にパイプをさして折り曲げて出来上がりです。

文章に書くと短いのですが、ループ5セットとフック2セットを作るのに、午前中から始めて夜中まで掛かってしまいました……。

2013年11月09日

マッチで使っているP226E2 その1

以前書きましたが、現在マッチで使っているのは東京マルイのSIG-SAUER P226E2です。

ご存知のようにマルイのガンは殆ど触ることなくマッチで使える性能なのですが、更にもっと良くならないかと何箇所か触ってます。劇的に変わることはないのですが、何事も積み重ねかと思い手を入れてます。

先ず最初に触ったのが、購入後直ぐ気になったシングルアクション時のトリガーが切れた後のオーバートラベルです。

実銃とマルイのP226ではトリガーの切れる位置が違い、実銃はトリガーがほぼフレームに付く手前でハンマーが落ち、後の遊びは殆どありません。

※ こちらの動画で確認できます。(再生1分後から)

しかしマルイのP226は実銃よりも手前でハンマーが落ち、その後にトリガーがフレームに付くまでのオーバートラベルがありますので、ハンマーが落ちた後は殆どトリガーが引けないように加工しました。

本当は実銃と同じ位置で切れるように加工したいのですが、その場合は実銃のようにハンマーダウンした時にフルダウン位置で止まらず、ハーフコック位置まで戻らせるハンマー・リターン・スプリングを追加したり、トリガーバーを加工しなければならないので安易な方を取ってしまいました。

加工といっても簡単なことで、約1mm厚の板をトリガー上部に接着するだけです。1mm厚だとギリギリ切れるか切れないかぐらいなので、接着後に少しずつ薄く削って調整しました。

これでダブルタップをした時の感じが良くなりました。少なくとも精密射撃をした際に、加工していない時よりも気持ちよく撃つことが出来ます。

その他に触っている箇所がありますが、また次回にします。

2013年11月03日

実銃のSIG P226

今回書くことは私の千数百発ほどの数少ない実銃射撃経験を元に書いておりますので、諸先輩から見れば笑ってしまうような内容かもしれませんがお許しを……。

エアガンマッチでは十数年間、殆どグロックで参加しておりました。

それは実銃を何種類か撃った時、軽めの重量なのでリコイル自体は同じ9mmParaのガンの中でも鋭い方だと思うのですが、どのガンよりもボアラインが低く、また角度のあるグリップ形状で押え込むような形となるので、撃った後にサイトが狙った時の位置に素早く戻っており、気持よく撃てた経験があったので「おっ!これ良い!!」と思ってエアガンのマッチで使っておりました。

※ 別にエアガンマッチでの使用ガンを決めるのに実銃の性能を気にする必要は無いのですが……。

同じ9mmParaではベレッタM92F、SIG P226、ブローニングHP等など撃ちましたが、グロックよりマイルドなリコイルながら「発射時のマズルジャンプを押さえ、サイトが元の合っていた位置まで戻す」と意識的に撃たなければなりませんでした。

またその当時のガン雑誌で「グロックは撃ちやすいけど精度が普通」というような記事を読んでいたのですが、25ヤードでかなり集弾したのも気を良くしてマッチで使う要因となりました。

グロックが開発される前の一般的なオートマチックは、1911やハイパワーのようなシングルアクション・オンリーのモデルは別として、初段ダブルアクション、二発目からシングルアクションのDAモデルが主流で、ダブルタップや連射する時に一発目と二発目の感覚に戸惑うので、ゼロ・コンマ秒を争うマッチには適さなかったのですが、70%ストライカーが起こされた半ダブルアクション(トリガートリップの長いシングルアクション?)で、トリガーリセットの移動量が短いグロックは連射がしやすく、IDPA、IPSCなどで使用者が増え、1911カスタムの牙城だったスチール・チャレンジではグロック・カスタムでの優勝者まで出てきました。

さて、それ程気に入っていたグロックですが、元々機械ものが好きで始めたこの趣味。グロックのカスタムも何丁も作り楽しくやっていたのですが、「樹脂砲」ではなく、いかにも金属を加工した「鉄砲」に再度目覚め、同じフルサイズのガンの中から選んだのがSIG P226でした。

また天邪鬼でもある私。多くの人が使っているガンと違うものを使いたいというのもありました。

そこでYouTubeで色々と検索していると、海外でも少数派ながらマッチでP226を使う人がおり、IDPAでP226を使うのはまだ分かるのですが、IPSCで参加している人もいました。

IDPAでの使用者はこちら

IPSCでの使用者こちら

リコイルを抑え、かなりのスピードで撃ってます。

安定したエンプティーケースの飛び方がまた気持ち良い!

さすがSIGシューティング・チーム・メンバーのマックス・マイケル!軽く撃ち熟しています。

上記の様にIDPAやIPSCのマッチでグロックが多く使われていますが、それではなぜSEALsなどのSFでP226が使われているのかといえば、シビアな射撃ができるシングルアクション機能と、ガン本体の精度の良さ、耐久性、ジャム率の低さからではないでしょうか?射撃を生業としているある方のお話では「P226は25ヤードから適当にレストして撃って1cmほどに集弾し、カスタムされた1911並に良かった」「遠距離を撃つ必要があるSFとして必要なスペックを揃えている」「グロックでは25ヤード先のターゲットを動きながら撃つのは無理」との事でした。もちろん競技のようにボックスに立ち、中距離までのターゲットに対し、とにかく素早く撃つというのにはグロッグの方が適しているのかもしれません。しかし使用状況によってはオールマイティーともいえるP226の方が良いのかも知れません。

実際に実銃のグロックをドライファイアーした時の感触ですが、ギリギリと引いていき、ストライカーが落ちる時は「ビヨヨォォ〜〜〜ン(ちょっと大げさ)」という銀玉鉄砲のような感じがあり、やはりシングルアクションのものとは違った感じでした。

トリガーフィーリングの事で少し話しが反れますが、P226は数年前にトリガーリセットの移動量を縮める改良(SRT System/Short Reset Trigger)を行いました。

下の動画を見ると効果はかなりあるようです。

さて、ロングレンジ・シューティングの話です。

グロック・チームのTori Nonakaが50ヤード先のターゲットをG34で撃っていますがちょっと辛そうです。

そういえばハンドガンで遠距離を撃つ動画はP226でのものが多いような気がします。

ジャムについての話なのですが、グロックはフレームが樹脂のガンの中でも前後のレールが二分割されているためか、不安定なグリッピングをするとジャムが起こるようです。

今回は本当に「自己満足メモ」になってしまいました……。