2017年11月03日

タナカ 380オートのフルストローク化・その1

さて、スライドのフルストローク化に着手します。

先ずはなぜ本来の位置まで下がらないかを見てみると、3つの部分に気が付きました。

1点目は、フレーム側のレールが前に長過ぎて、それ以上スライドが後ろに下がらないということ。

2点目は、スライドの内側に段があり、バレルの段と当たってそれ以上バレルが前に行かないこと。

3点目はスライド下側の後端(リコイルスプリングが入るプラグが収まる部分)が、フレーム内側の段に当たってそれ以上スライドが後ろに下がらないことです。

(画像はレールの短縮化をした後の画像です)

また、当たってはいませんが、バレルの基部下側が上記のスライド下側に当たりそうになっているので、フルストローク化させると当たってしまうので削らなければならないことです。

to be continued

2017年10月22日

タナカ SIG P228のマガジンのガス漏れを直す。

私のP228のマガジンですが、手に入れた当初にバルブ周りからのガス漏れがあり修理をしました。

しかし、その後に手に入れた2本目のマガジンとも上部のルートパッキン (シリンダーと触れるパーツ) の方からガスが微妙に漏れており、一杯にガスを入れても1日ほどで抜けました。

以前、このガンが発売されて間もなくマッチで使用していましたが、諦めた理由が持っていた3本のマガジンとも同じところから漏れるからでした。

そこで今回、浴室などの隙間を埋める防水シール材を使ってみたところ、2本とも2週間ほど経っていますが漏れていないようです。

方法ですが、先ずはバルブ周りを分解して 「j.マガジン・バルブ・ガイド」 と 「r.バルブ・ガイド・パッキン」 の間に防水シール材を塗ります。微妙な隙間を埋めるだけなのでごく少量で良い、というかはみ出て余分な所に付かないようにします。

その後 「a.マガジン・ボディ」 内の穴と 「r.バルブ・ガイド・パッキン」 の間を埋めるため、マガジン・ボディの穴の中の先端の段になった部分にだけ防水シール材を付けます。こちらも余分な部分にはみ出ないように少量のみで良く、画像は少し付け過ぎかもしれません。

これで元のように組み直すのですが 「k.バルブ・ロック・スプリング」 の力で 「j.マガジン・バルブ・ガイド」 が 「n.マガジン・バルブ」 を上に押さえて斜めに力が掛からないように 「j.マガジン・バルブ・ガイド」 を下げた位置で固定して、防水シール材が固まるまで一日置きました。

あっ! 防水シール材を塗る部分やその周りは必ず脱脂をして下さい!!

2017年10月09日

WE PX4サブコンパクトの「G」化

さて、今月7日の記事の中で書きましたPX4サブコンパクトの「G」化についてです。

購入前に実銃の「F」から「G」化の動画を見ていたので、ガスガンのパーツ構成も同じなのでやってみたところ、デコッキングすらしなくなりました。

PX4サブコンパクトは新品で買ったのですが、G化する前からセフティーをオンにするために左側セフティーレバーを操作しても、ほぼ一杯まで下げなければデコッキングしませんでした。しかし右側のレバーで操作した場合、左側ほど下げなくてもデコッキングすることが分かりました。

理由は各部のガタツキで、デコッキングレバーを押し下げる突起は右側のセフティーレバーにあって、右側で操作した場合はダイレクトに伝わるのですが、左側で操作した場合はスライドとフレーム、セフティーレバーとそれが入るスライドの穴とのガタツキ等で、デコッキングレバーを十分に下げ切ることができないのが原因でした。

そこでデコッキングレバーを嵩上げして、早めに作動させるためにバイスでその部分を挟んで大きくしました。

効果は十分で、左側セフティーレバーでも早めにデコッキングするようになりました。

赤い部分をバイスではさみました。

2017年10月09日

クーガーを買ってすぐにやった4つのこと・その2

さてさて残りの二つ。

どうしても我慢できなかったこと。それはオリジナルのグリップです。本体を手に入れる前に先に実物グリップを買ってしまいました。

事前にネットで調べたところ、マガジンキャッチに当たるとのことで少し削らなければならないことを知りました。

グリップの裏面を見ると、削らなければならない部分が三日月状に段になっていました。

それ以外はそのままポン付けできる様に書かれていましたが、上下のスクリューの間隔が若干KSCの方が狭いようです。

尚、KSCの素材はABSのようで硬いのですが、実銃の方は曲げることができる柔らかい?素材です。

そしてボーディお約束の「N畜光入れ」です。

お次は実射編です。

2017年10月08日

クーガーを買ってすぐにやった4つのこと・その1

今回も引き続きKSCクーガーのお話。

前回書きましたクーガーFをクーガーGにする方法です。

説明書のパーツリストをアップにしたものが上の画像です。

左側セフティーレバー(No.78)内には、セフティーONにした時にその位置で保持されるようにボールべアリングとスプリングが入ってます。

そして右側セフティーレバー(No.25)内には、セフティーレバーをOFF方向に戻そうとするセフティーレバースプリング(No.28)が組み込まれています。これは92Fには無く (後の「G」に付けられた) 、クーガーF、PX4Fには付いています。

パーツリストには四角で囲まれ 、名称は「セフティーレバーLセット」 となってます。スプリングとボールべリングは組み込んだ後にカシメてあり、外れないようになっているのですが、ベアリングのある反対側から棒を突っ込んで押してやると取り出すことが出来ます。

外すことにより、ONの位置でもベアリングがないので固定されず、セフティーレバースプリングの力がダイレクトに伝わるので、指を外すと勝手にOFFの位置まで戻ります。

以前、PX4も同じ機構なので手持ちのWE PX4サブコンパクトでもやってみたのですが、各部のクリアランスでデコッキングがギリギリでされており、スプリングを外すとデコッキングすらしなくなりました。

※ これは最近手直しして出来るようにしました。後日レポートします。

尚、実銃の話ですが、M92Fを同じ様にM92Gにするキットがあります。

お次はブリーチの一部がエキストラクターのモールドになっていたので、磨いてガンブルー処理をしました。

「クーガーを買ってすぐにやった4つのこと・その2」に続きます。

2017年09月28日

SP2022にさらに太いパイプ

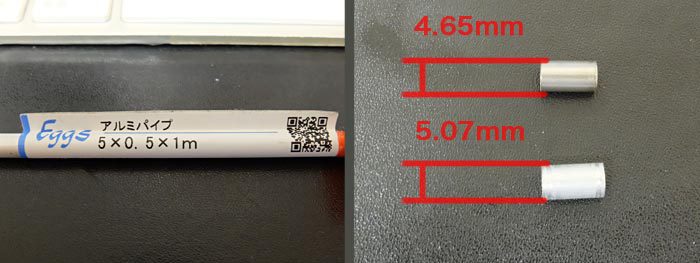

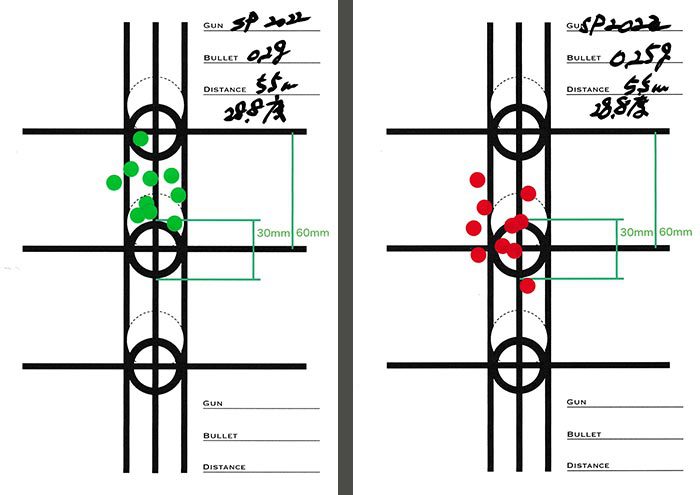

数日前に 「SP2022はスライドストップの前にあるピンでバレルの下方向の固定がされているので、その部分を太くすることによってバレルを上に向けて着弾点を上げられるのではないか?」 という事で、その部分にパイプを入れて試射したところあまり変わらず、更に太いパイプを試してみると書きました。

前回のパイプは外径が4.65mmだったのですが、手元に外径5mm(正確には5.07mm)のアルミパイプがあるのを思い出したので試してみました。

結果はそれ程着弾点は変わらなかったのですが、太くする度に上下の散り具合が減っていっているように思います。

パイプを入れていない素の状態の時

(一番上の円を狙ってます)

(一番上の円を狙ってます)

外径4.65mmのパイプを入れた時

(一番上の円を狙ってます)

(一番上の円を狙ってます)

外径5mmのパイプを入れた時

(一番上の円を狙ってます)

(一番上の円を狙ってます)

しかし、前回の外径4.65mmでは起こらなかったのですが、今回の外径5mmではスライドの前後の動きに悪影響が出て、スライド完全閉鎖の1〜2cmほど前から擦れた感じになり、ゆっくりスライド操作をすると止まってしまうので外径4.65mmに戻しました。

2017年09月03日

タナカ SIG SAUER P228をまた少しだけ触ってみました。

タナカのP228ですが、また一点気になる部分を見つけたので触りました。 (失敗?も含む)

マガジンキャッチを押すと5mmほどマガジンが下がった所で一旦 「カクッ!!」 と止まってから出てきます。マガジンに手を添えてゆっくりやるとそこで止まってしまうぐらいの感じでした。

そこで試行錯誤し 「バルブが少し後に飛び出ていてフレーム内に当たってるんじゃないか?」 という事でマガジン背部に定規を当ててスライドさせたところ、確かに出っぱっておりました。

そこでフレーム内部のバルブの当たる辺りを見ると擦れた痕跡あったので、その部分に少し溝を作ってみました。

「これで直ったはず!」 という事で組み立てて確認したところ変化なし……。

またスライドを外してマガジンを装着し、各部を見ていて原因を発見しました。

BB弾全弾が無くなった時には、BB弾を押し上げているマガジンフォロアーの一部 (画像の緑色部分) が、スライドストップにある突起部の下側に当たってスライドストップ全体を押し上げるのですが、その突起部を避けるためにマガジンのリップ部分の横には溝 (画像の黄色部分) が彫られています。

ところがP228のスライドストップには左右のガタがあり、奥側 (右側) に行った時にマガジンの溝の端 (画像の赤色部分) と突起部が微妙に噛み合って抜けなくなっていました。

しかしガタがある分、噛み合っていたスライドストップがマガジンの自重で外側 (左側) に押されて解除されます。その瞬間が 「カクッ!!」 だったのです。

スライドストップの突起部を1mm弱短くし、先端上部を少し斜めにすることですんなりと解決しました。

2017年09月01日

タナカ SIG SAUER P228を少しだけ触ってみました。

マイブーム(死語)のタナカ SIG SAUER P228ですが、ある意味触る所がないというか、触り様がないというか、例えばスライドストップの掛かるスライド側のノッチ欠け対策がされていない、軽い重量、ガス漏れするマガジン等など、昨今設計のガスガンという観点から見れば70〜80点といった感じですが、デフォルメされたマルイP226のメカとは違って各パーツの再現性はモデルガン並みで、マルイでは再現されずKSCでは再現されているレストポジション時のハンマーのリバウンドも再現されています。

さて、それでも触ったポイントは三点。一点目はスライドの反復スピードを高めるためのリコイルスプリングの交換です。

大昔にWA 1911用に買ったプロテックのプログレッシブ・リコイルスプリングのパッケージを見るとP229の文字があり、交換してみたところ若干シャキッとした感じがしました。

しかしその他にP226、P220などにも対応しており、P228には少々長い様で、スライドをいっぱいに引いてもやっとスライドストップが掛かるところまでしか下がらず、ノッチの欠けや割れが心配されたので巻きの荒い方から二巻ほどカットしました。

二点目はバレルの固定です。 「インナーバレルとアウターバレルのガタを押さえて精度アップ」 とか 「アウターバレルとスライドのガタを押さえて精度アップ」 というのがありますが、個人的には 「インナーバレル一式とフレームとのガタを押さえて精度アップ」 だと考えています。

その点でいいますと、マルイは 「インナーバレルとバレルハウジング(チェンバー部一式)は固定されていますが、フレームにそれら一式を組み込んでもガタガタ」です。逆にタナカの方は 「インナーバレルとバレルハウジングはガタガタですが、フレームとバレルハウジングは固定されている」です。

それでも前回試射した時の様に良くまとまっているのですが、インナーバレルにステンレステープを一巻きし、バレルハウジングとのガタツキを抑えました。

三点目はハンマーを起こしてコックした時のトリガーの位置と、トリガーを引いてハンマーが落ちる瞬間 (レットオフ) のトリガーの位置が実銃よりも前すぎたために変更しました。

これはマルイのP226の時にも同じ様な事を書いたのですが、マルイの場合はメカニズム的に切れる位置を変更することが出来ず、レットオフ後のオーバートラベルを無くしましたが、タナカの場合はメカニズム上、実銃と近い位置に変更することが出来ました。

ハンマーをコックした時にはトリガーが下がりますが、画像の様にハンマーの下側がトリガーバー後端を押すことに因って行われます。その部分を嵩上げしてやり、更に下がった位置でトリガーが固定されるようにしました。

そしてトリガーのレットオフを遅らせるために、トリガーバーのシアーを前進させる突起部 (緑の部分)を削ってタイミングをずらしました。

2017年08月16日

マルシン・FN M1910 を塗装

各部を研磨し、組み上げ、発火させて壊してしまったマルシンのM1910ですが、割れたバレルを接着し、スライド、フレームのパーティングラインを取り、平面部はより平面に、曲面部はより一定の曲面に400番〜800番の耐水ペーパーで仕上げた後に塗装しました。

今までトイガンに塗装したのは殆どイサムカラーのつや消しで、トイガン用として販売されているスプレーは初めて。

また、ガンブルーのような黒光りさせようと思ったこともありませんでした。

今回、M1910を塗装するにあたり、キャロムショット、インディ、GスミスSのスプレーに関してネットで調べ、金属への食いつきの良さと、乾燥後の硬度があるとのことで、キャロムショットの 「ブラックスチール・スプレー」 を選びました。

ネットで調べると、乾燥後にシリコンを付けた布やコンパウンドで磨くと艶が出てリアルとなるとのことだったのですが、塗ったそのままだと塗料のつぶつぶが残ったまま光ってしまうと思ったので、完全乾燥後にシャイネックスの「サンドシート #1500」(台所用スポンジで片面に緑色のスチールウール状の物が付いているアレです)で、そのつぶつぶが無くなるまで、実銃の切削痕と同じ方向にこすって筋を付けた後にシリコンを付けた布でこすりました。

※ 画像は別の番手(粗さ)の「シャイネックス・サンドシート」です。

実銃と違い、フレーム後端が強度確保のために別バーツ(サブフレーム)になっていて、不細工なので接着して隙間を埋めようかと思ったのですが、いずれまた撃つこともあるかと考え(撃つと確実に埋めた隙間が割れる)そのままにし、外から見える側のみブラックスチール・スプレーで塗装しました。

外から見えるその他の亜鉛パーツは一旦耐水ペーパーで剥がし、再度ガンブルー仕上げをし直しました。

塗装後の色合いがネットで色々と表現されておりますが、私が塗装した後の感想は「ABSやHW素材で作ったというよりも、書道の『墨』の塊から削り出して作った感じ」または「HBの鉛筆の芯を溶かして塗った感じ」です。

尚、バレルは以前、ホームセンターで買った「ニッペ・ホビー用スプレー」を塗った後にサンドシートで切削方向に筋を付けてみました。

2017年08月06日

M442ノンホップバレル製作

前回、パッキンのホップ部分を削り取り、ノンホップバレルにして試射してみましたが、余っていたマルイのバレルを使って旋盤で合うサイズに削ってもらいました。

成果は後ほど……。

2017年07月25日

M442ノンホップバレル化

さてさてM442ですが、集弾性の悪さに諦めが付かず、今度はシリンダー内のパッキンではなくバレルのパッキンをいじりました。

というのも定評のあるマルイ・パイソン用パッキンよりも、純正パッキンの方がバラツキが少なかったので「何故だろう?」と思ったのが切っ掛けです。

よくよくというか改めて考えると、ホップを掛けるというのはBB弾に回転を与えてなるべく遠くまで飛ばそうというもの。ストレートで飛んで行っても重力でお辞儀しない6mぐらいならノンホップの方が集弾性が良いのはマッチに参加している人なら知っていることなのですが、「タナカのリボルバーなら精度を上げる為にパイソン用パッキンと交換しなきゃ。」という変な固定観念が邪魔をしていました。

さて、一から削り出してバレルを作れば良いのですが、取り敢えずテストをという事で、マルイ・パイソン用パッキンのホップの出っ張りを削ってみることにしました。

パッキンを裏返して、適当な棒状のもの(今回は6mmドリルの刃の付いていない方)に差し込み、ドレメルでホップの膨らみを削り取り「ただの輪っか」にしました。

再度裏返して元に戻し、削り取った面を本来とは逆の下の方にして装着し、セロテープを一重に貼りました。

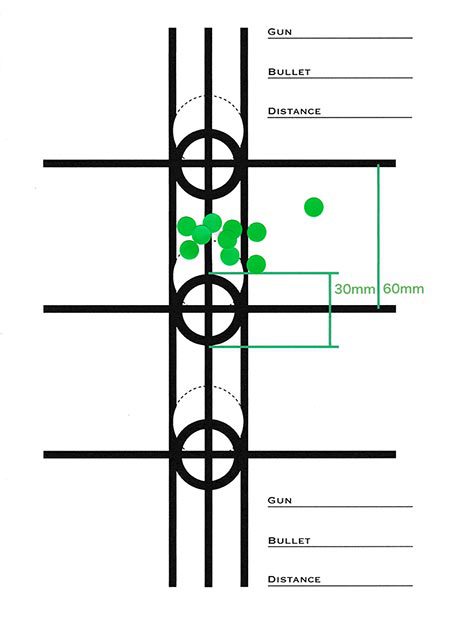

5.5mの距離から撃ってみた結果はこの通り。

因みに狙ったのは3つの丸の内の一番上。ホップが無い所為かホップありの時よりも全体的に下に集っています。

ホップの突起があったパイソン・パッキンや元パッキンの時と上下のバラツキはさほど変わりませんが、左右のバラチキはかなり押さえられるようになりました。

尚、上下のバラツキについてですが、フロントサイトのデザインはまだしもリアサイトがかまぼこ型(半円型)のデザインで、左右は合わせやすいのですが、上下は誤差がでやすいのでそれも影響しているかもしれません。

2017年07月23日

ゲボスケ投入後のターゲット

さて、各部研磨+マルイ・パイソン用パッキン+ゲボスケで集弾性が良くなるはずですが……。

先ずはゲボスケを入れる前の「各部研磨+マルイ・パイソン用パッキン」の状態で0.2g(緑色の○)と0.25g(赤色の○)のBB弾を5発ずつ撃ったのがこちら。

何故か撃つ度に集弾性が悪くなっていく。その理由が分からない……。(大泣)

因みに狙っているのは全ターゲットとも3つの丸の内、一番上の所です。

お次はゲボスケを組み込んだ後のターゲット。

組み込む前の上のターゲットよりはマシになりましたが、全く触らずに0.25gBB弾で撃った時のあの良かった集弾性はいったい何だったんだという思いが……。

このままでは終われないということで、一旦、バレルとシリンダーのパッキンを元に戻して0.2gと0.25gのBB弾で3.5mからと5.5mの距離から撃ってみました。

「あれ?パイソンパッキン組み込み時よりもノーマルパッキンの方が良いのか?」ってことでお次へ……。

↓ こちらは0.2gBB弾で、3.5mからと5.5mの距離から撃ったもの ↓

↓ こちらは0.25gBB弾で、3.5mからと5.5mの距離から撃ったもの ↓

今度はバレルのパッキンはノーマルのままで、ゲボスケのみ組み込んで0.2gと0.25gのBB弾で5.5mの距離から撃ってみました。

「各部研磨+ノーマルバレルパッキン+ゲボスケ」ってことですね。

う〜ん、少しは良くなっているような気がするが……?それにしても0.25gでの上下移動が大きいですね。0.2gは少しまとまってきました。

という事で今度は上記の状態のまま、結果がマシだった0.2gで3.5mからと5.5mmの距離から撃ってみたところ、この「各部研磨+ノーマルバレルパッキン+ゲボスケ+0.2gBB弾」が今のところ一番マシのように思えてきました。

それにしても撃つ度に集弾性が違うので判断がつかない……。

取り敢えず、ペガサスシステムについては一から出直しです!!

2017年07月22日

ゲボスケ投入 / 副題:心が折れそう……。

前回、研磨をし、バレルのパッキンを東京マルイのパイソン用パッキンと交換した後に撃った結果が、前に持っていたボディーガード(研磨のみの状態)と比べて集弾性が悪いことを書きましたが、少しでも良くなればとファイアフライのゲボスケを購入しました。

最初に断っておきます。今回は……、心が折れそうです……。

先ずは前回行った各部研磨とパイソン・パッキンと交換した状態で弾速を測りました。

研磨だけしたあとに測った値は電動ガン並みの安定性で66.94m/s 〜 68.55m/s。その上下差たった1.61m/sで、平均67.51m/sでした。

しかしそこにパイソン・パッキンを入れただけなのに……。

43.84m/s〜63.80m/sとその差19.96m/sで平均49.31m/sとだだ下がり……。

気を取り直してゲボスケを装着し、測ったところ……。

10%ほどアップしましたが、45.44m/s〜65.37m/sで、上下差19.93m/sと同じような荒れ模様。平均は55.77m/sでした。

アカン!前回の好調は何だったんだ!

どうやって良いのか分からん!!

次回は集弾性を見ます。

2017年07月21日

フロントサイトにペインティング

先ずフロントサイトの高さですが、そのままの高さではどうしても5cmほど下に集弾するのですが、修正しようとするとフロントサイトが半分ほどの高さになってしまうために断念します。

さて、以前にボディーガードを持っていた時、フロントサイトにレッドインサートをやったことがありますが、今回は「ダサく」ペインティングで行ってみようと思いました。

ホームセンター・コーナンでパイロットの「Paint Marker」と、釣具店「フィッシングエイト」にてウキ製作用の蛍光塗料を購入。ABS板に試し塗りしたところ、どちらも同じぐらいの蛍光感だったのと、ウキ用の塗料の方が下地が透けやすいことが分かり、パイロットの方を使うことにしました。

デコボコ状態のフロントサイトに塗ると、どうしても凹の方に塗料が溜まって凸の方が薄くなってしまうので、塗装後は直ぐに逆さに向けて乾燥させ、三度ほど重ね塗りをしました。

2017年07月19日

タナカ M442/番外編/サイドプレート用ドライバー

サイドプレートを留めているスクリューですが、サイズが合わないドライバーでは滑ってネジ山が潰れたり、サイドプレートの穴が削れたりするので専用ドライバーを作りました。

ネジ頭部の幅と同じ径のドライバーを工具箱から探し、画像左側の角度を一定にする治具に挟んで砥石の上で削ります。

この工具、時計分解用の精密ドライバーの先端を作ったり研ぎ直しをしたりするものなんです。